Hinführung und Motivation

Im November 2019 rief das EU-Parlament den Klimanotstand aus und forderte die EU-Kommission auf, alle künftigen Gesetzesvorschläge mit dem Ziel in Einklang zu bringen, die Erderwärmung auf unter 1,5° C zu begrenzen. Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Treibhausgasemissionen erheblich verringert werden.

Daraufhin hat das Parlament am 24. Juni 2021 das EU-Klimagesetz verabschiedet und damit die Ziele einer Emissionsreduzierung um 55 Prozent bis 2030 sowie Klimaneutralität bis 2050 rechtsverbindlich festgeschrieben. Damit bestätigt die EU ihre Führungsrolle im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel.

Das EU-Klimagesetz ist Teil des europäischen Green Deals, Europas Fahrplan zur Klimaneutralität. Um ihr Klimaziel zu verwirklichen, hat die Europäische Union ein ehrgeiziges Gesetzespaket mit dem Namen „Fit für 55 bis 2030“ geschnürt. Es umfasst mehrere miteinander verknüpfte überarbeitete Gesetze sowie neue Gesetzesvorschläge zu Klima und Energie.

Die Zielvorgaben sollen leichter in die Gesetzgebung einfließen und Vorteile bringen, darunter: sauberere Luft, Wasser und Böden, niedrigere Energiekosten, renovierte Häuser, bessere öffentliche Verkehrsmittel und mehr Ladestationen für E-Autos, weniger Abfall, gesündere Lebensmittel und eine bessere Gesundheit für heutige und zukünftige Generationen.

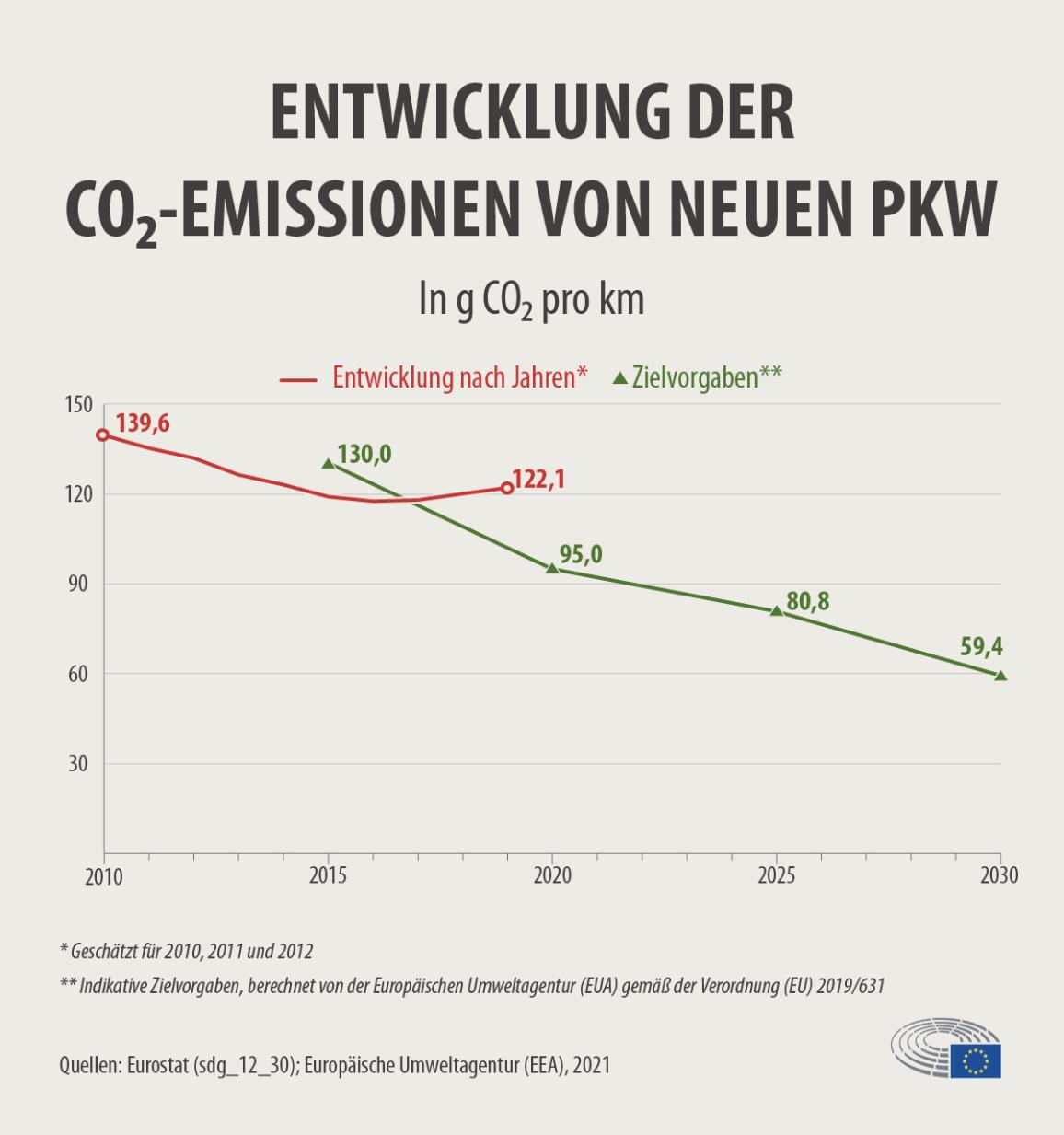

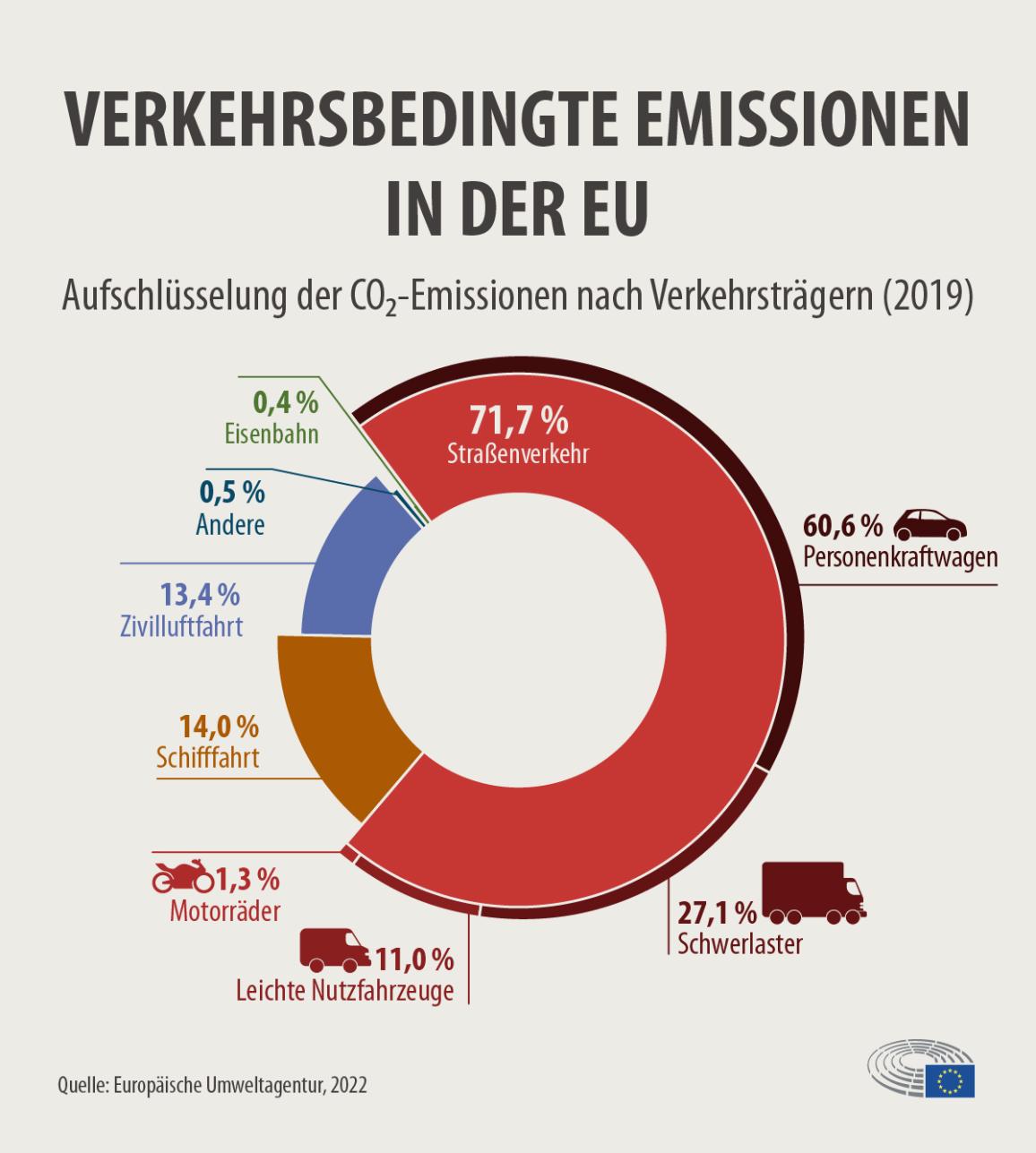

Ein großes Potential zur Reduzierung von Emissionen bietet dabei auch der Bereich Mobilität. Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verursachen 15 Prozent der CO₂-Emissionen in der EU. Deshalb unterstützte das Parlament den Vorschlag der Kommission, die Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen im Jahr 2035 auf null zu reduzieren. Die Zwischenziele für die Verringerung der Emissionen bis 2030 wurden auf 55 Prozent für Pkw und 50 Prozent für leichte Nutzfahrzeuge festgelegt. Ab 2035 dürfen alle neuen Autos, die auf den Markt kommen, kein CO₂ mehr ausstoßen.

Die Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge muss Hand in Hand mit einer umfassenden Infrastruktur für nachhaltige Kraftstoffe gehen. Die Abgeordneten planen, dass bis 2026 mindestens alle 60 Kilometer an den Hauptverkehrsstraßen der EU Ladestationen für Elektroautos und bis 2028 alle 100 Kilometer Tankstellen für Wasserstoff eingerichtet werden.

Untersuchungen zufolge könnten erneuerbare Energien im Jahr 2050 einen beträchtlichen Teil des europäischen Energiemixes liefern, wovon Wasserstoff bis zu 20 Prozent ausmachen könnte, insbesondere 20 bis 50 Prozent des Energiebedarfs im Verkehr und fünf bis 20 Prozent in der Industrie.

Fortsetzung - Hinführung

Seit Beginn der Industrialisierung werden deutliche, überregionale und globale Änderungen im Stoffhaushalt der Atmosphäre als Folge menschlichen Wirkens beobachtet. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Sie liegen im starken Anstieg der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas ebenso wie in der Ausweitung der industriellen Produktion, in Änderungen bei der Landnutzung oder in der Ausweitung der Viehwirtschaft.

Die dabei entstehenden Treibhausgase haben eine besondere Eigenschaft. Sie lassen die von der Sonne auf die Erde gelangende, energiereiche Strahlung relativ ungehindert passieren, absorbieren aber teilweise die im Gegenzug von der erwärmten Erdoberfläche abgegebene langwellige Strahlung. Hierdurch werden die Moleküle dieser Gase in einen energetisch angeregten Zustand versetzt, um nach kurzer Zeit unter Emission infraroter Strahlung wieder in den ursprünglichen Grundzustand zurückzukehren. Diese Emission von Wärmestrahlung erfolgt in alle Raumrichtungen gleichermaßen, d. h. zu einem erheblichen Anteil auch zurück zur Erdoberfläche (thermische Gegenstrahlung), die sich dadurch erwärmt. Wird dieser natürliche Treibhauseffekt durch die Zunahme von Treibhausgasemissionen verstärkt, wird diese wärmeisolierende Decke immer dicker und führt zum Anstieg der bodennahen Lufttemperatur.

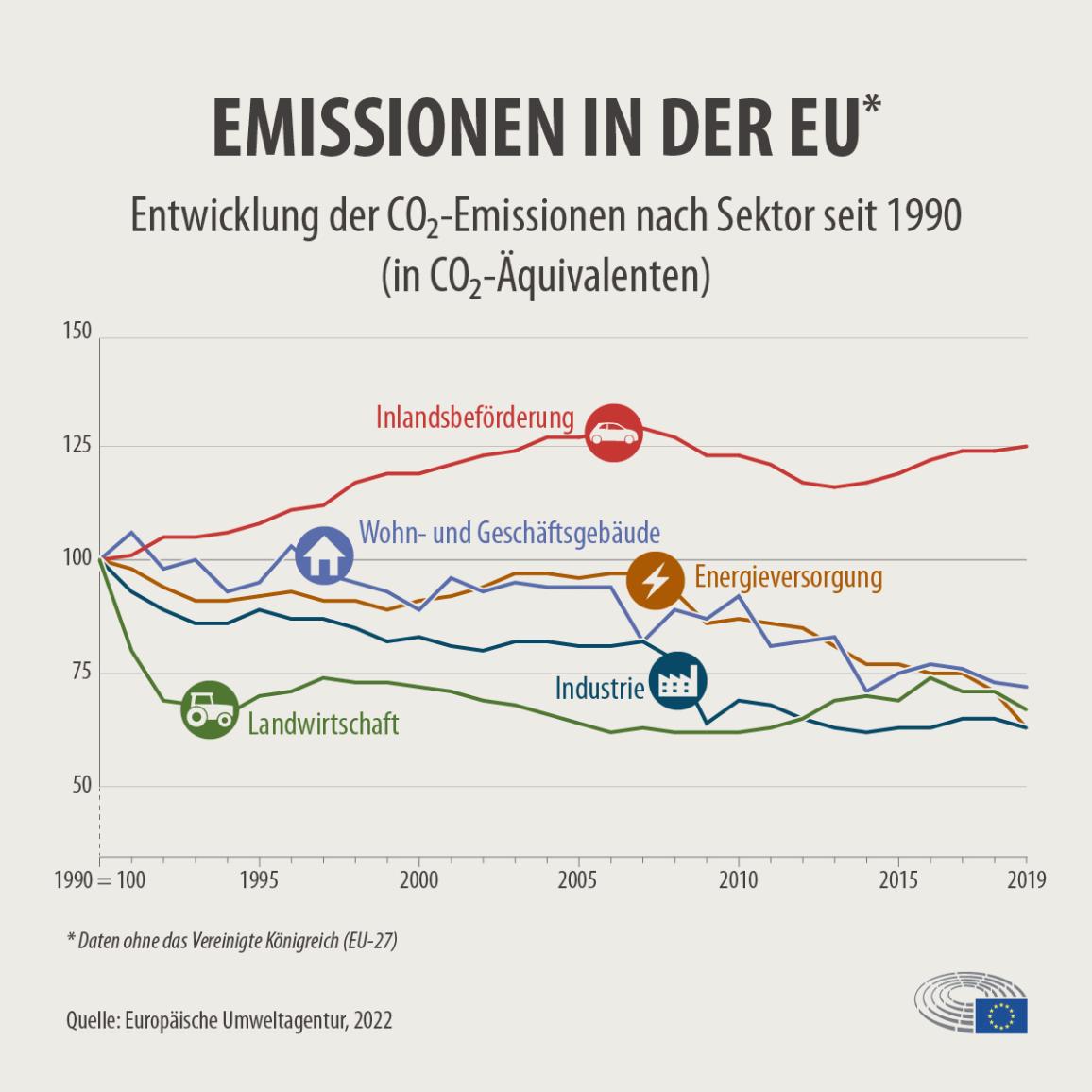

Der Verkehr ist der einzige Bereich, in dem die Treibhausgasemissionen in den letzten drei Jahrzehnten zugenommen haben. Zwischen 1990 und 2019 stiegen sie um 33,5 Prozent. (Abbildung 1)

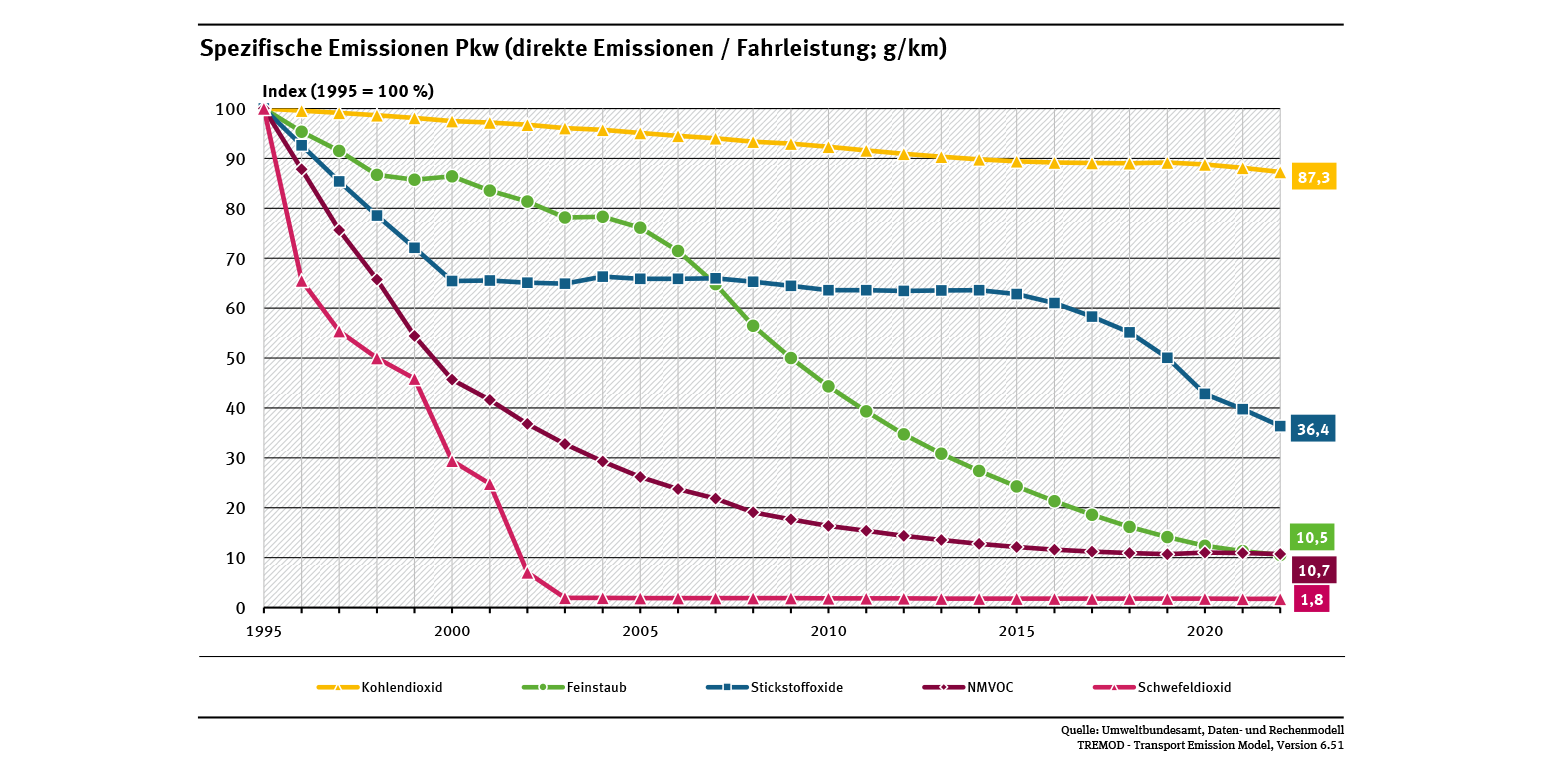

Insgesamt wurden die Emissionen von Fahrzeugen durch technischen Fortschritt seit 1995 sehr stark gesenkt. So sind Stickstoffoxide, Schwefeldioxide, Feinstaub und flüchtige organische Verbindungen zum Teil um bis zu 90 % zurückgegangen. Die Kurve der CO2-Emissionen weist dabei den geringsten Abfall auf. (Abbildung 2)

Es wird nicht einfach sein, die CO₂-Emissionen des Verkehrssektors deutlich zu senken, da sich das Tempo der Emissionsreduzierung verlangsamt hat. Aktuellen Prognosen zufolge werden die verkehrsbedingten Emissionen bis 2050 nur um 22 Prozent sinken und damit weit hinter den derzeitigen Zielen zurückbleiben. (Abbildung 3)

Der Straßenverkehr macht etwa ein Fünftel der EU-Emissionen aus. Die CO₂-Emissionen des Personenverkehrs variieren stark je nach Verkehrsträger. Personenkraftwagen sind mit 60,6 Prozent an den gesamten CO₂-Emissionen des EU-Straßenverkehrs beteiligt und somit ein großer Umweltverschmutzer. (Abbildung 4)

Um den Klimawandel zu bekämpfen, verfolgen Länder auf der ganzen Welt ehrgeizige Pläne für den Übergang zu kohlenstoffarmen Energiequellen. Wasserstoff erweist sich aufgrund seiner Vielseitigkeit als wichtiger Wegbereiter für den Übergang zu kohlenstoffarmer und kohlenstofffreier Energie – saubere Energie, die zur Erreichung der Klimaschutzziele beträgt.

Ist-Zustand (2024)

Vor dem Gesetz gelten Wasserstoffautos als Zero-Emission Vehicle (ZEV): Der elektrochemische Prozess geschieht lokal emissionsfrei, Wärme und Wasserdampf werden freigesetzt, außerdem entstehen sehr geringe Mengen NOx. Letzteres liegt daran, dass Umgebungssauerstoff im Prozess verwendet wird – und der ist verunreinigt.

Wasserstoff gilt als ein starker Anwärter für die Dekarbonisierung des Verkehrs. Er kann mit hoher Energiedichte in flüssiger oder gasförmiger Form gelagert und transportiert werden und steht für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung, die ihren Kohlenstoff-Fußabdruck bis hin zu Null-Emissionen verringern können.

Berücksichtigt werden müssen aber auch die Emissionen, die bei der Erzeugung des Wasserstoffs anfallen. Dann ergeben sich enorme Unterschiede: Wird Wasserstoff mit Erdgas hergestellt, ist die Bilanz miserabel – kommt der Strom dafür aus Erneuerbaren Energien, sieht es viel besser aus.

Auf der Suche nach langfristigem Ersatz für fossile Brennstoffe bieten Wasserstoff und Brennstoffzellenautos deshalb sicherlich Chancen. Allerdings nur, wenn die Energie aus regenerativen Energiequellen wie Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Solarthermie, Geo-Thermie oder Biomasse stammt.

Die aktuellen Zulassungszahlen der in Deutschland verfügbaren Serien-Brennstoffzellenfahrzeuge sind noch sehr überschaubar. So wurden laut Kraftfahrbundesamt im Jahr 2023 insgesamt 72 Hyundai Nexo und 166 Toyota Mirai zugelassen.

(Quelle:https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/MonatlicheNeuzulassungen/monatl_neuzulassungen_node.htm)

Auch von einer flächendeckenden Versorgung mit Wasserstofftankstellen kann man auf Europa bezogen noch lange nicht sprechen. In Deutschland gibt es aktuell (April 2024) rund 100 Wasserstofftankstellen, an denen öffentlich getankt werden kann. (Quelle: H2.LIVE: Wasserstofftankstellen in Deutschland & Europa) Beim Aufbau weiterer Tankstellen sollen finanzielle Mittel der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung helfen.

Bei einem verstärkten Einsatz von sauberem Wasserstoff und einer anschließenden Verbesserung der damit verbundenen Technologien könnte Wasserstoff bis 2030 die wettbewerbsfähigste, kohlenstoffarme Lösung für viele Anwendungen sein, darunter Langstrecken-Lkw, Schifffahrt und Stahlherstellung.

Um dem Strukturwandel in der Fahrzeugtechnik zu begegnen, ist eine Qualifikation von Lehrkräften erforderlich, damit berufliche Erst- als auch Weiterbildung den künftigen Anforderungen gerecht werden.

Beim Einsatz von Gasen als Antriebskraftstoff geht neben den Vorteilen auch ein Gefahrenpotential bei der Arbeit an diesen Systemen einher. Arbeiten an Fahrzeugen mit Gasantriebssystemen dürfen nur von Mitarbeitern durchgeführt werden, die eine entsprechende Zusatzqualifizierung haben. Künftige Fahrzeuggenerationen, also auch die Schulungsfahrzeuge der schuleigenen KFZ-Werkstätten, werden zunehmend mit Gasantriebssystemen ausgestattet sein.

Im Bildungsauftrag der Kraftfahrzeugmechatronikerinnen/des Kraftfahrzeugmechatronikers können Gasantriebssysteme in folgenden Lernfeldern behandelt werden:

Bündelfach Diagnose: Mechatronische Systeme des Antriebsmanagements, z. B.

- Sie analysieren Funktionen und Funktionszusammenhänge einzelner Teilsysteme des Antriebs und bestimmen die für das ordnungsgemäße Zusammenwirken der Teilsysteme relevanten Informationen und Signalverläufe.

- Sie erkennen die Zusammenhänge und Abhängigkeiten relevanter Steuerungs- und Regelungssysteme (Zündung, Gemischbildung, Aufladung, Abgassystem, Abgasreinigungssystem, Ansteuerung der Antriebsteilsysteme und E-Maschinen) und berücksichtigen dabei herstellerspez. Diagnosekonzepte (Fehlersuchprogramme, Herstellerinfo, Datenbanken, Hotline, Telediagnose)

Bündelfach Instandsetzen: Komponenten an Hybrid und Elektrofahrzeugen prüfen und instandsetzen

- Die SuS verfügen über die Kompetenz Hybrid- und Hochvoltsysteme, deren Komponenten und Systemerweiterungen zu überprüfen und instandzusetzen

Im Bildungsauftrag des Technikers für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität können Gasantriebssysteme in folgendem Lerngebiet behandelt werden:

Lerngebiet 2 im 2. Schuljahr: Komponenten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Um der Forderung der Berufsgenossenschaft nachzukommen, die Lehrkräfte bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht zu unterstützen und einen zielgruppengerechten Unterricht in der Berufsqualifikation zu ermöglichen, wurde dieser Online-Kurs als ein Baustein des Qualifizierungskonzepts entwickelt.

Abbildung: Wasserstofftankstellen in Deutschland, Quelle: H2 live