Anforderungen an die Arbeitsschutzmaßnahmen

Die Anforderungen an die Arbeitsschutzmaßnahmen im Umgang mit alternativen Antrieben und Systemen werden für Unternehmerinnen und Unternehmer immer anspruchsvoller. Diese trifft sowohl auf bauliche Maßnahmen und ihre Umsetzung als auch auf die Qualifizierung der Mitarbeiter und Sicherheitskonzepte zu.

Die erste und oberste Pflicht zur Unfallverhütung im Betrieb liegt immer beim Unternehmer. Im schulischen Kontext obliegt diese Pflicht zunächst dem Schulleiter. Wird im Folgenden vom Unternehmer gesprochen, ist damit automatisch der Schulleiter betroffen.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) hat die "FBHM-099 Umgang mit Gassystemen" veröffentlicht (Stand: 18.11.2018). Diese Schrift soll unter anderem Kfz-Werkstätten, und auch den Schulen, bei der Erstellung und Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung unterstützen. Dabei werden die Anforderungen in den Bereichen Wasserstoff, Brennstoffzellensysteme, Prozesse und Personen berücksichtigt.

Zu den wesentlichen Inhalten zählen:

- Aufbau und Umgang von Wasserstoffsystemen

- Gefährdungen beim Umgang mit Wasserstoff

- Betriebliche Notfallvorbereitung im Umgang mit Wasserstoff

Abbildung: Paragraph, quelle pixabay

Sicherheitsbezogene Organisationspflichten

Bezogen auf den Umgang mit Brennstoffzelle und Wasserstoffkomponenten ist die Sicherheit immer dann gewährleistet, wenn die Bauteile zugelassen sind und vorschriftsmäßig betrieben werden. Eine Grundvoraussetzung ist dabei die Dichtheit des im Fahrzeug verbauten Gesamtsystems, die vom Fahrzeughersteller durch entsprechende Herstellung und Zulassung des Fahrzeugs bestätigt wird. Außerdem sind die Herstellerangaben in Bezug auf H2-Emissionen zu beachten.

Der Arbeitsschutz bezüglich des Umgangs mit Wasserstoff wird in einem späteren Modul näher behandelt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Speicherung von gasförmigem Wasserstoff (Druckstufen von 350 bar und 700 bar bei Pkw und Nfz) und tiefkaltem verflüssigtem Wasserstoff im Nfz-Bereich.

Die Verantwortung von Unternehmerinnen und Unternehmern für sicheres Arbeiten ist besonders in folgenden Gesetzen und Vorschriften beschrieben:

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) §3 sind die folgenden Grundpflichten des Arbeitgebers verankert:

- Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.

- Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten

1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen sowie

2.Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können. - Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten auferlegen.

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall schreibt in §2 BGHM folgende Grundpflichten des Unternehmers vor:

- Der Unternehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu treffen. Die zu treffenden Maßnahmen sind insbesondere in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften … , dieser Unfallverhütungsvorschrift und in weiteren Unfallverhütungsvorschriften näher bestimmt. Die in staatlichem Recht bestimmten Maßnahmen gelten auch zum Schutz von Versicherten, die keine Beschäftigten sind.

- Der Unternehmer hat bei den Maßnahmen nach Absatz 1 von den allgemeinen Grundsätzen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen und dabei vorrangig das staatliche Regelwerk sowie das Regelwerk der Unfallversicherungsträger heranzuziehen.

- Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 entsprechend den Bestimmungen des § 3 Absatz 1 Sätze 2 und 3 und Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu planen, zu organisieren, durchzuführen und erforderlichenfalls an veränderte Gegebenheiten anzupassen.

- Der Unternehmer darf keine sicherheitswidrigen Weisungen erteilen.

- Kosten für Maßnahmen nach dieser Unfallverhütungsvorschrift und den für ihn sonst geltenden Unfallverhütungsvorschriften darf der Unternehmer nicht den Versicherten auferlegen.

Konkret bedeutet das für den Unternehmer im Umgang mit Wasserstoffsystemen:

- Sicherstellen, dass nur qualifizierte Mitarbeiter Arbeiten an Gassystemen von Fahrzeugen durchführen

- Gefährdungsbeurteilung erstellen

- Schutzmaßnahmen festlegen

- Regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter

- Mitarbeiteranweisungen für Arbeiten an Gassystemen

Abbildung: Paragraph, Quelle pixabay

Unterweisung

Maßgeblich bei der Unterweisung sind die Festlegungen und Forderungen aus der DGUV Vorschrift 1 und dem Arbeitsschutzgesetz §12. Darin heißt es zusammengefasst:

Die Beschäftigten sind zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, besonders zu den mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und den Maßnahmen zu ihrer Verhütung zu unterweisen.

Diese Unterweisung kann vom Unternehmer selbst oder einer von ihm beauftragten zuverlässigen und fachkundigen Person durchgeführt werden.

Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, bei der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Sie muss erforderlichenfalls wiederholt, mindestens aber einmal jährlich erfolgen. Bei Jugendlichen ist eine Unterweisung halbjährlich erforderlich. Sie ist in verständlicher Weise zu vermitteln und muss dokumentiert werden. Abweichend davon können auch Unterweisungen in kürzeren Abständen erforderlich sein, z. B. beim Umgang mit Gefahrstoffen oder bei besonders gefährlichen Tätigkeiten.

Abbildung: Unterweisungsnachweis, Quelle TAK

Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element für zielgerichtete betriebliche Präventionsmaßnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes und sie ist zum Teil sehr unternehmenspezifisch. Laut § 5-7 ArbSchG und § 3 BetrSichV hat der Arbeitgeber durch eine Beurteilung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Dazu muss zuvor die mögliche Gefährdung festgestellt und beurteilt werden. Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung hat der Unternehmer die Aufgabe, geeignete Maßnahmen für den Umgang mit Brennstoffzellen und Wasserstoffkomponenten festzulegen. Diese Maßnahmen sind regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu prüfen und erforderlichenfalls an sich ändernde Gegebenheiten anzupassen.

Es sind die folgenden Punkte dabei zu beachten:

- Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

- Die Schaffung einer geeigneten Organisation

- Die Bereitstellung der erforderlichen Mittel und Informationen

- Die Auswahl und Qualifizierung von Beschäftigten

- Die Einweisung und Unterweisung von Beschäftigten

- Die Erstellung von Betriebsanweisungen

Dies bedeutet, dass jeder Unternehmer/Schulleiter eine Gefährdungsbeurteilung für sein Unternehmen/seine Schule durchführen oder dies an eine entsprechend fachkundige und zuverlässige Person übertragen muss.

Ziel ist es, die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie für die physische und psychische Gesundheit möglichst gering gehalten wird (§4 Absatz 1 ArbSchG).

Gefährdungsbeurteilungen sind grundsätzlich durchzuführen

- als Erstbeurteilung

- bei betrieblichen Veränderungen

- nach Auftreten von Arbeitsunfällen, Beinaheunfällen, Berufskrankheiten

- bei Störfällen und Havarien

- nach Instandsetzungsarbeiten, die Einfluss auf die Sicherheit haben

- bei Änderungen von Verordnungen, Technischen Regeln und relevanten DGUV-Vorschriften und –Regeln

- bei einer Prüfung festgestellten nicht ausreichenden Schutzmaßnahme

Die Durchführung, die Ergebnisse und daraus entstehende Schlussfolgerungen bei einer Gefährdungsbeurteilung sind zu dokumentieren (§6 ArbSchG).

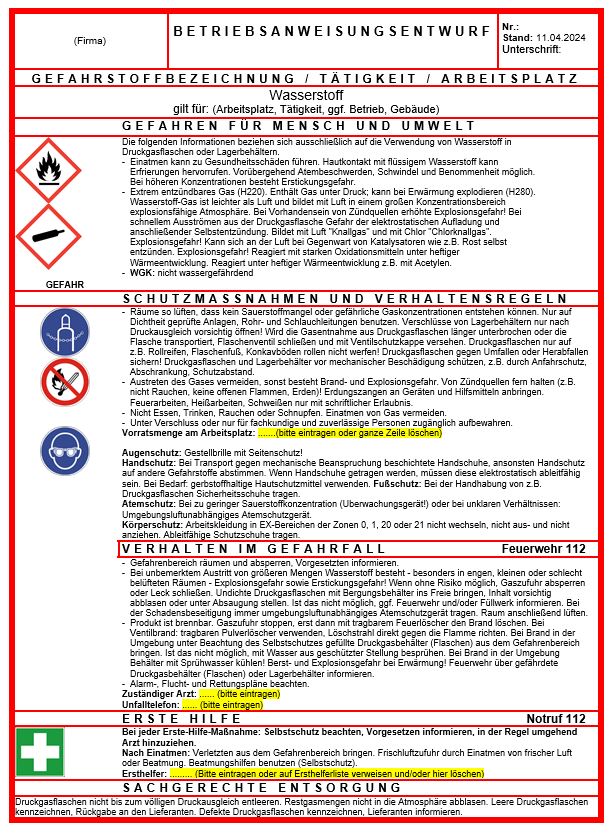

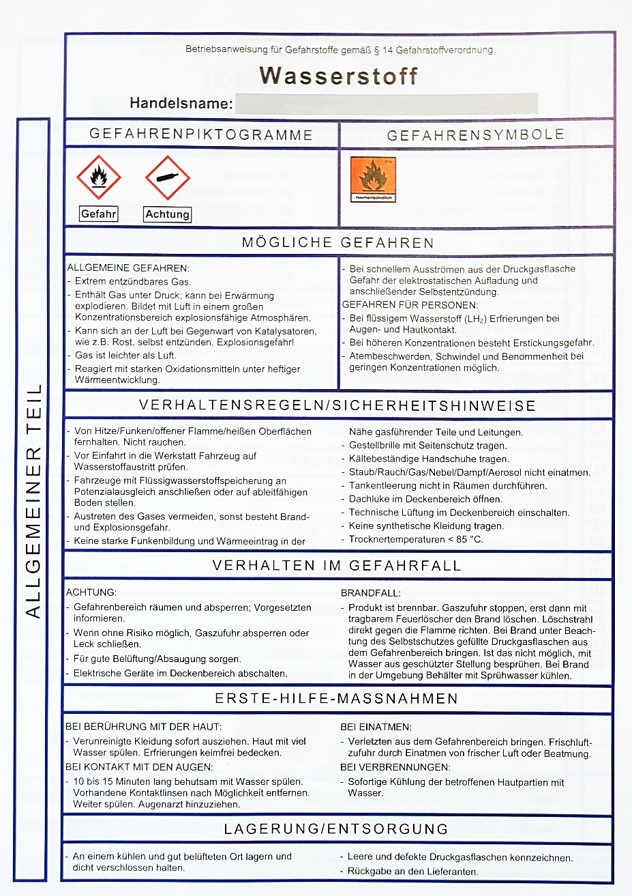

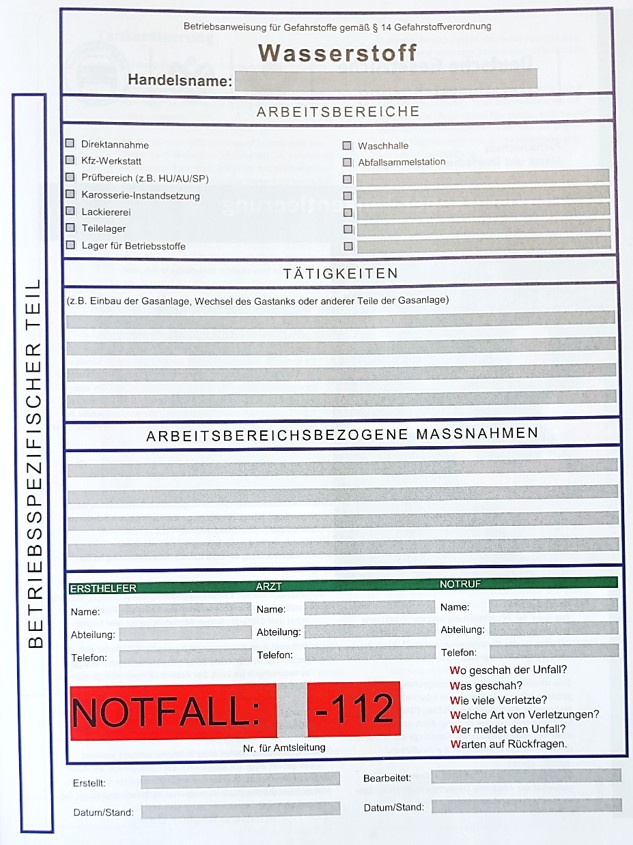

Betriebsanweisung

Betriebsanweisungen sind ein wichtiges Instrument, um auf das sicherheitsgerechte Verhalten von Beschäftigten einzuwirken und Gefährdungen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Beim Abfassen von Betriebsanweisungen sind neben der Kenntnis der Arbeitsprozesse auch Informationen zu den eingesetzten Materialien, Geräten, Maschinen, persönliche Schutzausrüstung usw. erforderlich. Die Erstellung ist wiederum Pflicht des Unternehmers, der diese auf den zuständigen Vorgesetzten für einen bestimmten Arbeitsbereich übertragen kann.

Betriebsanweisungen müssen schriftlich in verständlicher Form und Sprache verfasst werden. Entscheidend dabei ist, dass die Beschäftigten die sachlichen Hinweise der Betriebsanweisung verstehen und in der betrieblichen Praxis anwenden können. Gegebenenfalls sind Sachverhalte durch bildliche Darstellungen zu verdeutlichen.

Bezüglich Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb im Unternehmen muss sowohl eine Betriebsanweisung für den Gefahrstoff Wasserstoff an sich als auch für die mit Wasserstoff betriebene Anlage erstellt werden.

Straßenverkehrszulassungsordnung StVZO

In der StVZO, die 1937 erlassen wurde, sind die Vorschriften für die Genehmigung, die Zulassung und den Betrieb von Fahrzeugen und die Berechtigung von Personen zum Führen von Fahrzeugen festgelegt. Bereits zu dieser Zeit waren folgende Vorschriften enthalten:

- § 19 Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis

- § 20 Allgemeinen Betriebserlaubnis für Fahrzeugtypen

- § 21 Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge

- § 29 Überwachung der Fahrzeuge

Die StVZO enthielt zwar damals bereits Vorschriften für bestimmte „Dampfkessel und Gaserzeuger“ und über die Dichtheit von Gastanks. Auf Grund der geringen Zulassungszahlen der Gasfahrzeuge wurden diese jedoch nicht weiterverfolgt. Die verbliebenen Vorschriften der StVZO regeln, welche Bedingungen beim Betrieb von Fahrzeugen zu beachten sind. Darunter zählen auch die Vorschriften zur periodisch technischen Überwachung, wie z. B. die Hauptuntersuchung (HU), die Abgasuntersuchung (AU), die Gasanlagenprüfung (GAP), die Gassystemeinbauprüfung (GSP) usw.

Im § 19 StVZO "Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis" sind die Voraussetzungen für die Erlaubnis zum Betrieb eines Fahrzeugs - die Betriebserlaubnis - in Deutschland festgelegt. Die Betriebserlaubnis wird erteilt, wenn ein Fahrzeug den Vorschriften der StVZO entspricht oder die Anforderungen der Einzelrichtlinien oder der ECE-Regelungen erfüllt, die in den EG-Rahmenrichtlinien genannt sind.

Die StVZO enthält zudem in § 29 die Vorschriften für die wiederkehrenden Prüfungen und Untersuchungen von Fahrzeugen. Bei den wiederkehrenden Prüfungen und Untersuchungen unterscheidet man zwischen den periodischen Fahrzeugprüfungen und -untersuchungen und den Prüfungen, Untersuchungen und Begutachtungen in besonderen Fällen, z. B. bei vorgenommenen Änderungen am Fahrzeug, durch die möglicherweise die Betriebserlaubnis erloschen ist.

Auch die Gasanlagenprüfung (GAP) ist – sofern eine Gasanlage verbaut ist – Bestandteil der Hauptuntersuchung nach Anlage VIIIa StVZO (Punkt 6.8.6 Wasserstoffanlagen in Antriebssystemen von Kraftfahrzeugen). Das bedeutet, dass eine Gasanlage innerhalb der Hauptuntersuchung durch den amtlich anerkannten Sachverständigen kontrolliert wird. Sie kann allerdings auch bis zu maximal einem Monat vor der Hauptuntersuchung als eigenständige Teiluntersuchungen von anerkannten Werkstätten durchgeführt werden. In diesen anerkannten Werkstätten dürfen die amtlichen Prüfungen und Untersuchungen nur von den verantwortlichen Personen durchgeführt werden.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nur Fahrzeuge mit bereits vom Hersteller ausgerüsteten Wasserstoffanlagen auf dem Markt sind und eine Nachrüstung von Wasserstoffanlagen (noch) nicht angeboten wird, wird auf eine Gassystemeinbauprüfung, die für bisher nachrüstbare Gasanlagen ebenso in der StVZO § 21 geregelt ist (Einzelgutachten), bezüglich Wasserstoff nicht eingegangen.

Abbildung: Organigramm StVZO