Wasserstoffspeicher mit gasförmigem Wasserstoff

In den Wasserstofftanks wird gasförmiger Wasserstoff bei ca. 700 bar gespeichert. Je höher der Druck, desto höher die Speicherdichte. Dies bedeutet, dass mit steigendem Druck mehr Wasserstoff im gleichem Raum gespeichert werden kann.

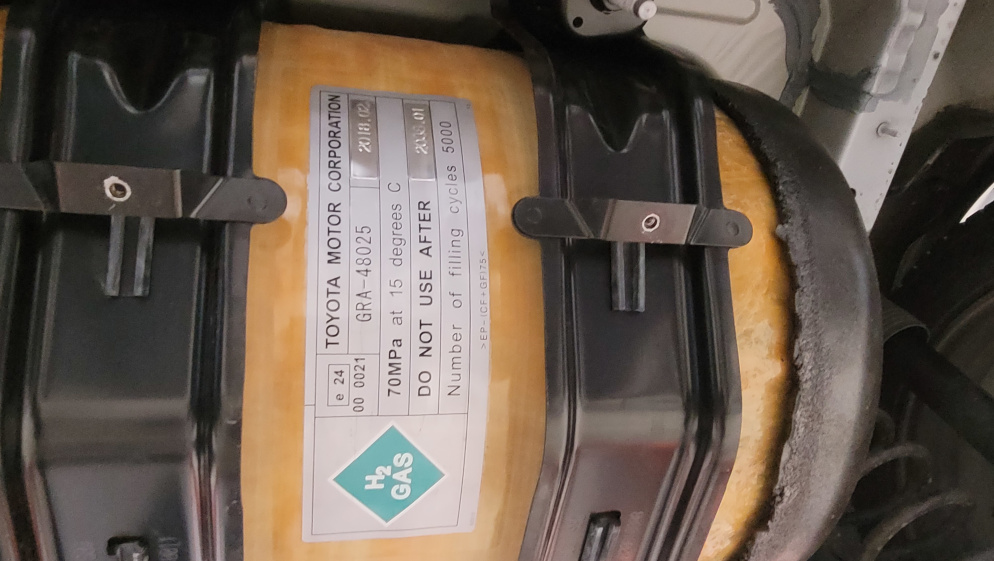

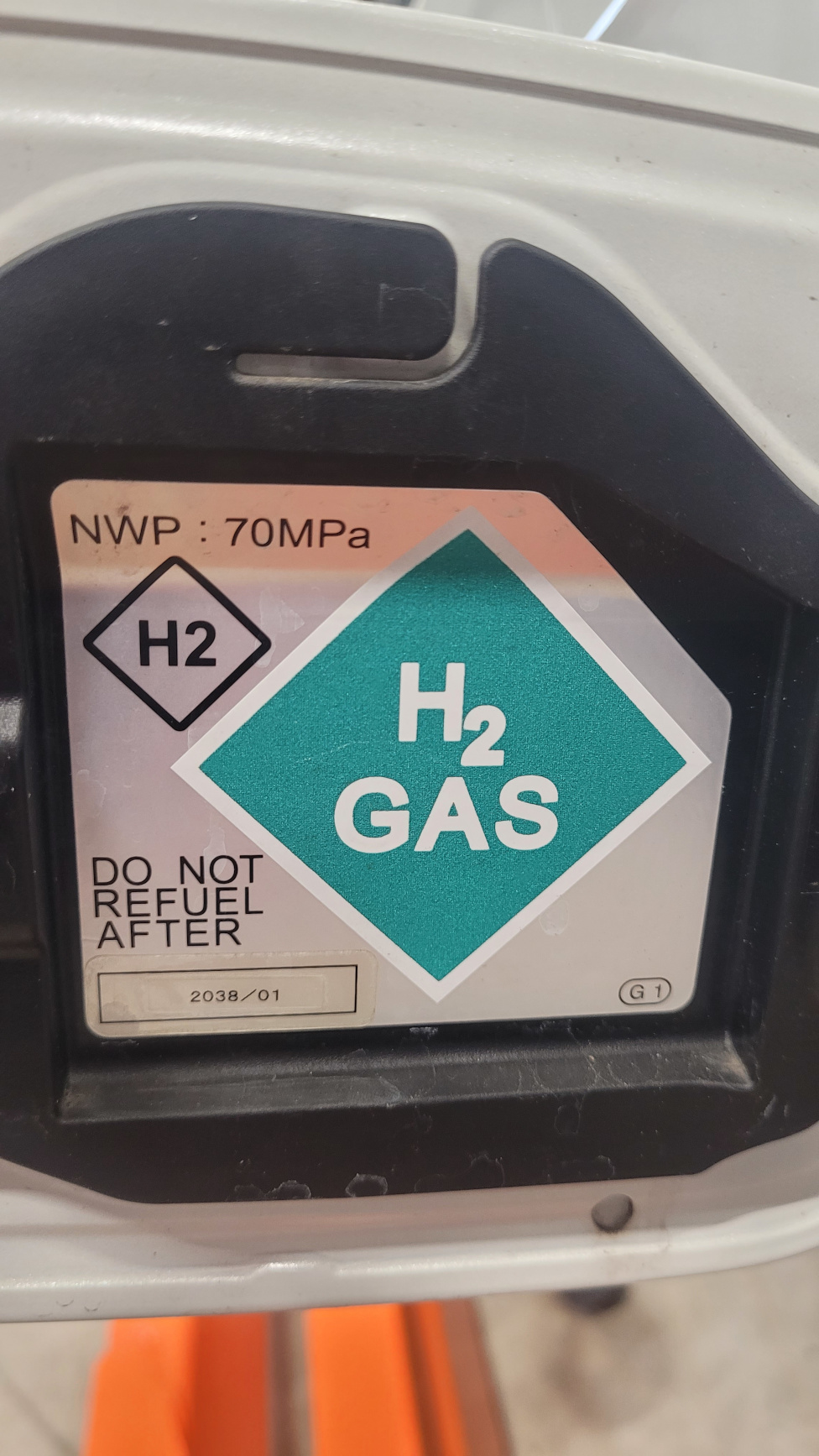

Auf jedem Wasserstoffbehälter befindet sich ein fest angebrachtes Etikett mit folgenden Informationen:

- Name des Herstellers

- Seriennummer

- Herstellungsdatum

- Kraftstoffart

- Datum der Außerbetriebnahme bzw. zulässige Tankzyklen

Wasserstoffspeicher mit flüssigem Wasserstoff

Mit dem Einsatz von flüssigem Wasserstoff möchten Fahrzeughersteller eine Reichweite von 1.000 Kilometern und mehr erzielen. Der Hersteller Daimler Truck setzt auf flüssigen, statt auf gasförmigen Wasserstoff, weil dieser bezogen auf das Volumen eine deutlich höhere Energiedichte hat. Das verspricht Reichweiten, die mit denen eines konventionellen Diesel-LKW vergleichbar sein sollen. Daimler Truck peilt hier bei Serienfahrzeugen eine Marke von 1.000 Kilometern und mehr an. Damit eignen sich die Fahrzeuge nach Ansicht des Unternehmens besonders für den schweren Fernverkehr. Der Start der Serienfertigung ist für die zweite Hälfte des Jahrzehnts vorgesehen.

Während des Betankungsvorgangs wird -253 Grad Celsius tiefkalter Flüssigwasserstoff in zwei jeweils seitlich am Fahrgestell montierte Tanks mit einem Fassungsvermögen von je 40 Kilogramm gefüllt. Durch eine leistungsfähige Isolierung der Fahrzeugtanks kann der Wasserstoff dort für eine ausreichend lange Zeit ohne aktive Kühlung auf Temperatur gehalten werden. Flüssiger Wasserstoff (LH2 - Liquified Hydrogen) wird in vakuumisolierten Speicherbehältern (vergleichbar wie bei LNG-Systemen) bei bis zu -253 °C gespeichert. Die Speicherdichte beträgt dabei bis zu 70 kg/m³. Vorteil ist somit eine deutlich höhere volumetrische Dichte gegenüber gasförmigem Wasserstoff (CGH2). Dies bedeutet, beim LH2 kann bei gleichem Tankvolumen gegenüber CGH2 eine deutlich größere Menge betankt werden. Dies ermöglicht höhere Reichweiten mit einer Tankfüllung. Demzufolge kann sich durch Temperaturerhöhung von außen oder im Tank selbst, eine Gasphase (Boil-Off-Gas) bilden. Dazu muss der Tankbehälter ein sogenanntes Boil-Off-Management besitzen, um bei langen Standzeiten des Fahrzeugs oder durch äußeren Wärmeeintrag, den vom Hersteller definierten Grenzdruck über ein Boil-Off-Ventil bzw. Ablassvorrichtung abzulassen.

Der Tankbehälter muss mit elektrischen und pneumatischen Befüll- und Entnahmeventilen ausgestattet sein, die auch im stromlosen Zustand oder Ruhezustand geschlossen sind. Somit wird gewährleistet, dass kein Wasserstoff austreten kann.

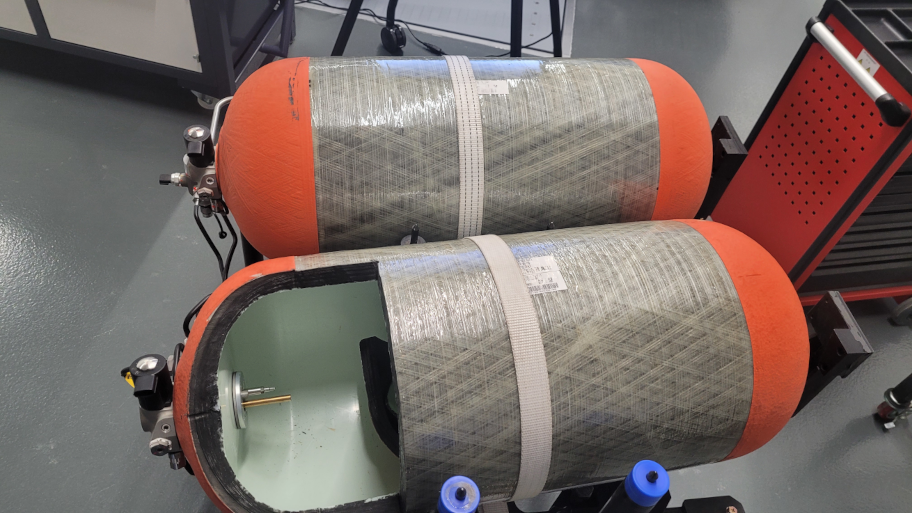

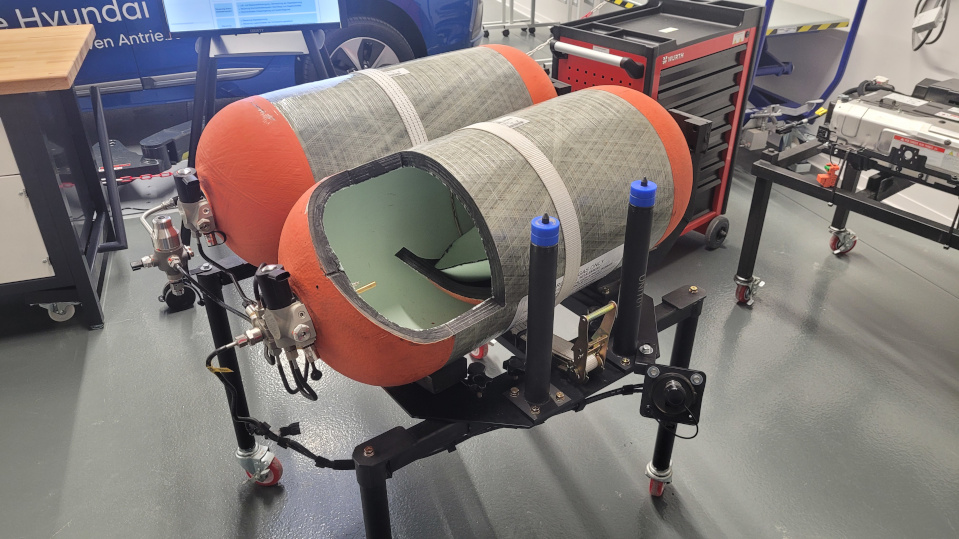

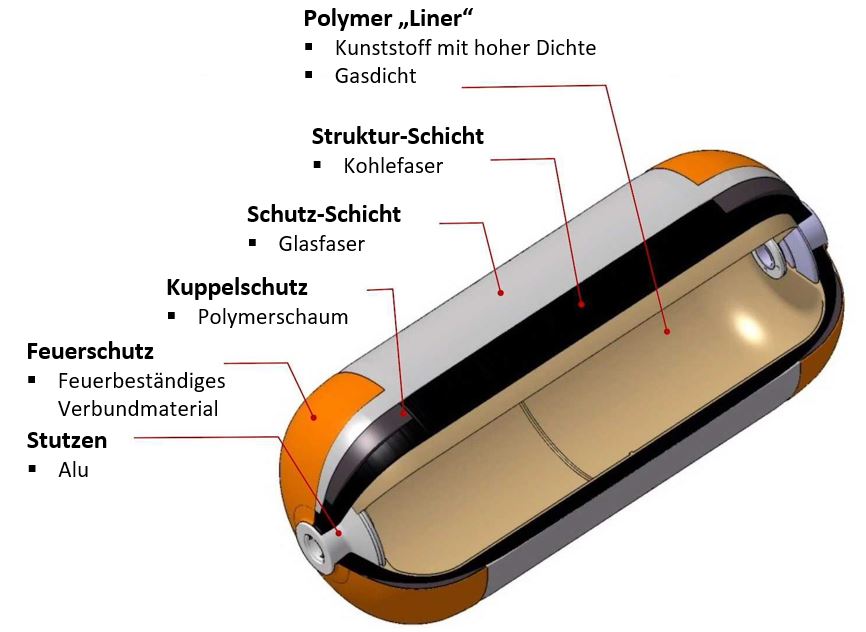

Abbildung: Wasserstoffbehälter-Hyundai

Wasserstoffspeicher am Beispiel Hyundai Nexo

Beispielsweise besitzt ein Hyundai Nexo 3 Wasserstoffbehälter, die zusammen 151,6 kg wiegen. Sie fassen insgesamt 6,33 kg Wasserstoff und haben ein Volumen von 52,2 l pro Tank (insgesamt 156,6 l). Als Sicherheitseinrichtung verfügt jeder Tank über ein Wasserstoff-Absperrventil (Magnetventil) und ein temperaturempfindliches Ventil (PRD = Pressure Relief Device, Abkürzung für Druckentlastungseinrichtungen an Gas- oder Flüssigkeitsbehältern). In der Wasserstoffzuleitung befinden sich ein Hoch- und ein Mitteldrucksensor. Zur Dekompression des Gases wird ein Hochdruckregler eingesetzt, der den Druck von 700 bar auf ca. 17 bar reduziert. Die Lebensdauer der Wasserstofftanks beträgt 20 Jahre oder 5000 Ladezyklen.

Ein Ladezyklus wird bei Hyundai wie folgt beschrieben: Eine Erhöhung des Tankdrucks um mehr als 175 bar.

Zur Information des Benutzers leuchtet ab 4995 Ladezyklen die Serviceleuchte auf. Der Wasserstoff wird in den Wasserstofftanks gespeichert und von dort aus an die Brennstoffzelle geleitet. Im Tank ist gasförmiger Wasserstoff unter einem Druck von bis zu 875 bar gespeichert.

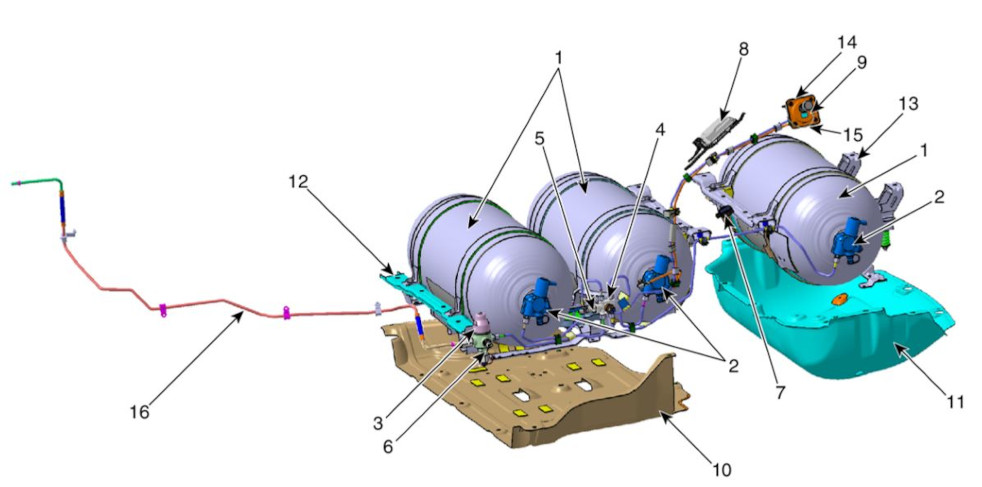

Abbildung: Wasserstoffspeichersystem-Hyundai, Quelle Hyundai

Wasserstoffspeicher-Übersicht am Beispiel Hyundai Nexo

Das Wasserstoffspeichersystem des Hyundai Nexo-Brennstoffzellenfahrzeugs besteht aus 3 Wasserstofftanks. Ihre Hauptaufgabe ist es, bis zu 6,33 kg Wasserstoff unter einem Druck von bis zu 875 bar unter allen Umgebungsbedingungen sicher zu speichern und die benötigte Menge Wasserstoff an die Brennstoffzelle zu liefern.

Die wichtigsten Bestandteile des Wasserstoffspeichersystems sind:

- Wasserstofftank

- Magnetventil (inkl. Temperatursensor und Überlaufventil)

- Hochdruckregler (HPR)

- Rückschlagventilblock

- Hochdrucksensor

- Mitteldrucksensor

- Wasserstoffsensor

- Wasserstoffspeichersteuergerät (HMU = Hydrogen Storage-Control-Module)

- Wasserstoff-Füllanschluss

- Untere Tankabdeckung des vorderen Wasserstofftanks

- Untere Tankabdeckung des hinteren Wasserstofftanks

- Tankhalterung/Tankbänder des vorderen Wasserstofftanks

- Tankhalterung/Tankbänder des hinteren Wasserstofftanks

- Füllventilträgerplatte

- Infrarotschnittstelle

- Wasserstoffzuleitung (ca. 17 bar)

Wasserstoffspeicher-Sicherheit am Beispiel Hyundai Nexo

Ein Wasserstofftank muss schwierigen Umgebungsbedingungen, wie z.B. extremen Temperaturänderungen, Mehrfachbefüllungen wie z.B. Druckänderungen, welche Ermüdungsrisse verursachen, standhalten. Zusätzlich muss der Speicher auch bei ungünstigen Straßenverhältnissen, Vibrationen, Fahrzeugbränden oder Aufprallsituationen seine Stabilität erhalten. In der Produktion werden Fall-, Brand- und Aufpralltests durchgeführt, um die Sicherheitsstandards einhalten zu können.

Die äußere Schicht besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Glass-Fiber-Reinforced-Polymer GFRP) und dient dem Oberflächenschutz. Die mittlere Schicht besteht aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (Carbon-Fiber-Reinforced-Polymer CFRP), welcher für die Druckfestigkeit verantwortlich ist. Die innere Schicht besteht aus einem Kunststoffliner und gewährleistet eine zuverlässige Wasserstoffdichtung. Im äußeren Bereich wird zusätzlich eine Feuerschutzisolierung verwendet. Aufgrund der Materialwahl gewährleistet dies ein hohes Maß an Sicherheit und Gewicht wird eingespart.

Wasserstoff ist ein gasförmiges Element mit speziellen Eigenschaften. Sowohl beim Tanken des Fahrzeugs als auch beim Fahren besteht keine Gefahr. Das gilt auch bei Unfällen. Obwohl ein Leck im Tank sehr unwahrscheinlich ist, erkennen Sensoren den möglichen Austritt von Wasserstoff, das Fahrzeug schaltet dann automatisch ab und sämtliche Sicherheitsventile schließen sich. Als dritte Sicherheitsebene ist der Innenraum komplett vom Wasserstoffsystem getrennt. Das verhindert den Eintritt des gasförmigen Elements in den Fahrgastraum. Freigesetzter Wasserstoff steigt aufgrund seiner geringen Dichte schneller als jedes andere Gas in die Atmosphäre auf. Ein Ventil für Überdruck bläst bei hohen Temperaturen, die durch einen Brand nach einem Unfall entstehen können, den Wasserstoff ins Freie.

Wasserstoffspeicher - Einbauorte

Die Wasserstoffspeicher sind bei PKW meistens am Fahrzeugunterboden gelagert. Je nachdem, wieviel Platz benötigt wird, können bei Nutzfahrzeugen die Wasserstoffspeicher am Dach, seitlich anstatt der Kraftstoffbehälter oder auch hinter der Fahrerkabine montiert sein.

Wasserstoffspeicher - Betankung

Das Wassersstoffsystem wird mittels Drucküberhöhung über eine Wasserstofftankstelle am Tankfüllanschluss betankt. Es sind Füllmengen von bis zu 125 g /sec Wasserstoff möglich und die Betankungsdauer dauert beim PKW etwa 3-5 Minuten.

Beim Betanken mit Wasserstoff sind spezielle Schutzmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen das oberste Ziel. Die Zapfpistole am Zapfsäulenschlauch verfügt über eine mechanische Sicherung, um eine optimale Kopplung mit dem Einfüllstutzen am Fahrzeug zu gewährleisten. Hiermit kann der Tankprozess erst beginnen, wenn die Sicherung ordnungsgemäß einrastet.

Während des Tankvorgangs kommunizieren Tankstelle und Fahrzeug über eine Infrarotschnittstelle (IR) miteinander. Vor Beginn des eigentlichen Tankvorgangs prüft die Tankstelle den korrekten Sitz und die Dichtheit der geschlossenen Verbindung von Tankstelle - Tankkupplung - Fahrzeug mit einem kurzen Druckstoß. Der Standard für Pkw ist hierbei auf Tanks mit max. 10 kg Fassungsvermögen ausgelegt. Das bedeutet, 700 bar Pkw-Tankstellen sind nicht kompatibel mit NFZ-Systemen (> 10 kg). Der Druck bei der PKW-Betankung durch die Tankstelle liegt über dem Druck des Tanks (700 bar). Bei der Betankung des Druckspeichers erwärmen sich der Wasserstoff und der Tank. Zur schnelleren Betankung und um nicht die maximale erlaubte Temperatur des Tanks zu überschreiten, wird der Wasserstoff auf bis zu -30 bis - 40°C vorgekühlt. Bei Überschreitung der maximalen Temperatur im Tank bricht das Fahrzeug und/oder die Tankstelle den Tankvorgang ab.

Wasserstoffspeicher - Fachbegriffe

Abrasiver Verschleiß:

Abtragung von Harz und/oder Faser durch einen Gegenstand, der an der Verbundstoffoberfläche scheuert oder kratzt.

Aufsatz:

Die Metallbeschläge an den Enden des Wasserstoffspeichers mit den Anschlüssen für Ventile, Druckminderer und Blindstopfen.

Stumpfer Schlag:

Ein kräftiger Schlag auf die Oberfläche der Flasche, der keinen Einschnitt, kein Loch und keine wesentliche Delle in der Oberfläche verursacht. Ein solcher Schlag kann Schäden verursachen, wie Delamination, die bei einer Sichtprüfung nicht ohne weiteres erkennbar sind.

Kohlenstofffaser:

Eine Verstärkungsfaser, die in Verbundwicklungen verwendet wird, um strukturelle Festigkeit zu gewährleisten.

Ausgemusterter Wasserstoffbehälter:

Ein Druckgasbehälter, welcher so stark beschädigt ist, dass er nicht mehr repariert werden kann und aus dem Betrieb genommen und unbrauchbar gemacht werden muss.

Haarrissbildung:

Kleine, zufällige Haarrisse in der Harzoberfläche parallel zu den Verstärkungsfasern, die zu einem „trüben" Aussehen führen können.

Schnittbeschädigungen:

Schäden durch einen scharfen Gegenstand, der bei Kontakt mit der Verbundstoffoberfläche die Verbundstofffasern bricht oder schneidet.

Delamination:

Eine stoßinduzierte Ablösung zwischen Verbundstoffschichten. Diese Art der Beschädigung entsteht durch einen lokalen Aufprall oder Ausbrennen des Harzes.

Schulter:

Der abgerundete Endteil der Gasflasche.

Aufprallschäden:

Schäden, die durch das Fallenlassen oder den Aufprall eines Gegenstands verursacht werden. Schläge hinterlassen nicht unbedingt sichtbare Spuren an der Oberfläche, können aber das Laminat unter der Oberfläche erheblich beschädigen.

Schädigungsgrad 1:

Geringfügige Beschädigung, die für die weitere Nutzung des Druckgasbehälters unbedenklich ist.

Schädigungsgrad 2:

Beschädigungen, die die Außerbetriebnahme und Prüfung des Druckgasbehälters erfordern, um festzustellen, ob der Wasserstoffspeicher durch Nachbesserungen wieder betriebstauglich gemacht werden kann.

Schädigungsgrad 3:

Schwere Beschädigungen, die nicht repariert werden können und den Wasserstoffspeicher für den weiteren Betrieb untauglich machen.

Innen-Liner:

Die innere, nichtstrukturelle Kunststoffschicht des Wasserstoffspeichers, die als Sperrschicht für den Brennstoff dient und das Austreten von Gas durch die Verbundwicklung verhindert.

Maximaler Fülldruck:

Der zum Erreichen des vollen Betriebsdrucks zulässige Fülldruck bei einer Gastemperatur von 15°C.

Druckminderer:

Eine Vorrichtung, die in direktem Kontakt mit dem Innendruck in den Wasserstoffspeicher installiert ist und unter bestimmten Notfallbedingungen Gas ablässt. Der Druckminderer kann je nach seiner Bauweise durch eine überhöhte Temperatur, übermäßigen Innendruck oder beides aktiviert werden.

Spülung:

Ein Verfahren, bei dem brennbares Gas mit einem Inertgas aus einer Gasflasche gespült wird.

Lebensdauer:

Eine bestimmte Anzahl von Jahren oder Tankzyklen ab dem Herstellungsdatum, für welche der Druckgasbehälter verwendet werden kann. Das Ablaufdatum und die maximalen Tankzyklen eines Druckgasbehälters sind auf dem Herstelleretikett angegeben. Druckgasbehälter müssen am Ende ihrer Lebensdauer betriebsunfähig gemacht werden.