Arbeiten am Tanksystem

Arbeiten am Tanksystem, an zugehörigen Füllstutzen und hochdruckführenden Leitungen bedürfen besonderer Sorgfalt. Sie sind generell nur bei entleertem oder inertisiertem Tanksystem oder bei teilentleerten oder teilinertisierten Gasanlagenteilen erlaubt.

Bestimmte Arbeiten an Leitungen und Komponenten können auch bei gefülltem Tank und lediglich entleerten Leitungen stattfinden.

Die gasführenden Leitungen und Teile sind nach Herstelleranweisung mit Inertgas zu prüfen. Anschließend ist das System nach Anweisung auf Wasserstoff umzuspülen.

Mit dem Wasserstoff ist gemäß den Herstelleranweisungen eine weitere Dichtheitsprüfung durchzuführen. Dabei werden mindestens alle gelösten Verbindungen mit einem H2-Gasspürgerät oder einem geeigneten Lecksuchspray im Betrieb der Anlage (geöffnete Tankventile) geprüft.

Arbeiten an wasserstoffführenden Leitungen

Die vom Tanksystem wegführenden Druckleitungen zur Versorgung des Antriebssystems führen nach Stand der Technik einen Wasserstoffdruck von weniger als 30 bar. Im Niederdruckbereich wird zusätzlich noch zwischen den ,,class 1" (4,5-30 bar) und den „class 2"-Komponenten (< 4,5 bar) unterschieden.

Das Öffnen von wasserstoffführenden Leitungen sollte nach Möglichkeit nach Entleerung der Leitungen erfolgen. Sollte dies aus technischen Gründen im Einzelfall nicht möglich sein, kann langsam und vorsichtig das Öffnen von Rohrverbindungen auch ohne Entleerung oder Inertisierung erfolgen. Dabei ist für eine gute Belüftung zu sorgen. Zusätzlich sind Gehörschutz und Schutzbrille zu tragen. In der Nähe des Fahrzeug (< 2m Radius) sollen sich keine weiteren Personen aufhalten. Grundsätzlich ist bei der Freisetzung von Wasserstoff mit der Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen. Die Vorgaben aus den technischen Richtlinien zum Explosionsschutz sind in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen (TRGS 721). Für das Öffnen von Leitungen sind die Vorgaben der Hersteller zu beachten.

Die Hochdruckseite des Wasserstoffsystems darf grundsätzlich nur im Außenbereich mit Schutzmaßnahmen durchgeführt werden (Absperrung Radius min. 10 m, Potentialausgleich, etc.). Um einer Zündung von austretendem Wasserstoff durch statische Entladung entgegenzuwirken, muss der Boden im Arbeitsbereich leitfähig sein oder es muss alternativ eine Erdungsleitung an die leitfähige Kraftstoffleitung angeschlossen werden, die in den Potenzialausgleich des Gebäudes eingebunden wird.

Dichtheitsprüfung

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung muss sichergestellt werden, dass das Wasserstoffsystem dicht ist.

Diese Prüfung wird durchgeführt:

- Vor Beginn der Arbeiten am Wasserstoffsystem

- Vor riskanten Arbeiten (Quellen mit Zündenergie)

- Bei Verdacht auf eine Leckage

- Nach der Arbeit am Wasserstoffsystem

- Vor dem Inertisieren von Leitungen und Wasserstoffbehältern

- Vor dem Abblasen von Wasserstoff

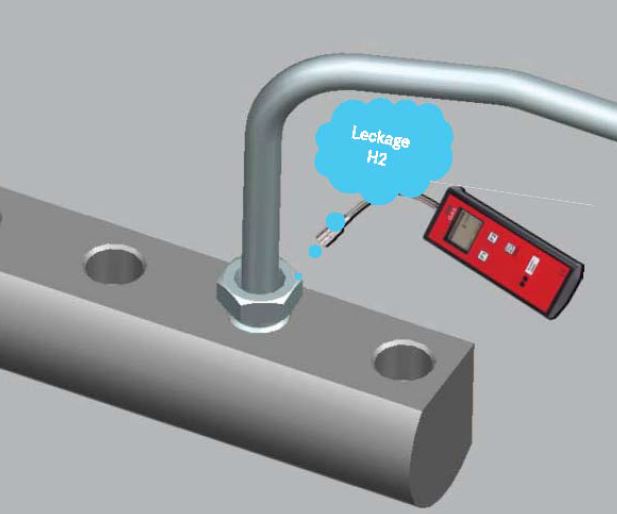

Diese Dichtheitsprüfung kann bei zugänglichen Teilen mit Lecksuchmittel und bei weniger zugänglichen Teilen mit einem Gasspürgerät durchgeführt werden. Die Kontrolle beginnt beim Tank und endet an der Brennstoffzelle. Welches Mittel bei der Dichtheitsprüfung zum Einsatz kommt, entscheidet die "Fachkundige Person" (Stufe 2S nach FBHM-099) im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung und nach Vorgabe der Hersteller.

Abbildung: Lecksuchmittel und Gasspürgerät

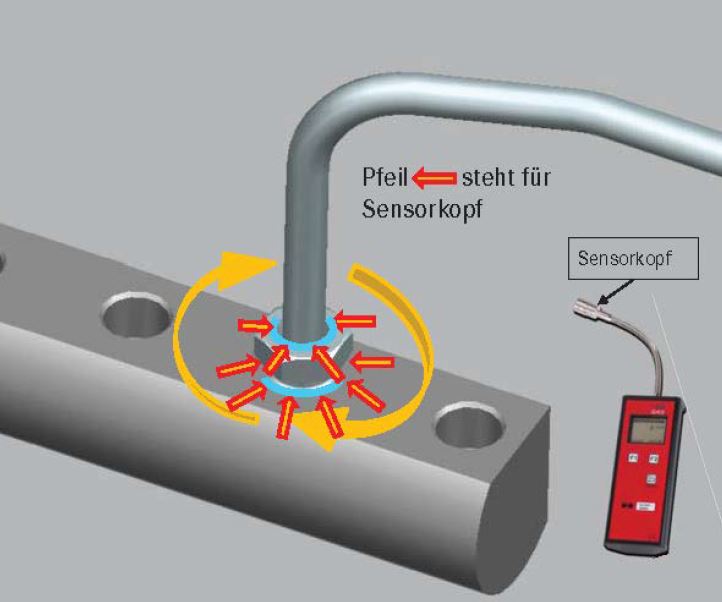

Prüfen mit einem Gasspürgerät

Das Elektronische Gasspürgerät kann an Stellen eingesetzt werden, die schlecht einsehbar sind und somit die Prüfung mit dem Lecksuchspray zu keinem Ergebnis führt.

Ab einem Wert von 500 ppm muss die detektierte Leckage behoben werden!

- i.O. < 500 ppm

- n.i.O > 500 ppm

Das Gasspürgerät muss mindestens 10 Sekunden an der Prüfstelle gehalten werden, um Verbindungen bzw. Verschraubungen im vollen Umfang (360°) zu prüfen. Hierzu muss auch die Bedienungsanleitung zum Elektronischen Gasspürgerät beachtet werden, um die Funktionsweise des Gerätes zu erkennen.

Beim Einsatz mit Lecksuchspray zur Dichtheitsprüfung muss deutlich eine Blasenbildung sichtbar bzw. erkennbar sein, wenn eine undichte Stelle ermittelt wird.

Die Einwirkzeit bei Lecksuchspray beträgt 30 Sekunden nach Vorgabe der GSP/GAP-Durchführungsrichtlinie.

Kennzeichnungsmethodik nach Zustand bei H2-Fahrzeugen

Wenn Arbeiten am Fahrzeug bzw. am Wasserstoffsystem durchgeführt werden, ist das Fahrzeug wie in der folgenden Abbildung zu kennzeichnen.

Abbildung: Kennzeichnung, Quelle TAK

Abblasen und Inertisierung von Wasserstoffsystemen

Falls Arbeiten an der Gasanlage durchgeführt werden müssen, bei welchen das Inertisieren der Anlage erforderlich ist, wird in Abhängigkeit der Mengen empfohlen, entsprechende Werkstattausrüstung und Infrastruktur für die Verwendung inerter Gase vorzuhalten.

Im Arbeitsumfang kann es nötig sein Wasserstoff abzulassen und durch einen Gasaustausch die Anlage zu sichern. Das Ablassen des Restwasserstoffes und das Inertisieren müssen auf einer geeigneten und gesicherten Fläche im Freien erfolgen. Die dabei entstehenden Lärmemissionen müssen dabei berücksichtigt werden.

Weiterhin müssen z. B. Wasserstoffbehälter entleert werden, bevor in deren Nähe Schweiß- oder Trennarbeiten durchgeführt werden. Darüber hinaus werden zusätzliche Arbeiten am Fahrzeug nötig, diese sind z.B. Dichtheitsprüfungen und turnusmäßige Erneuerung der Wasserstoffbehälter (abhängig vom Werkstoff).

Beim Abblasen muss primär sichergestellt werden, dass sich der freigesetzte Wasserstoff nicht gefährlich aufkonzentrieren und entzünden kann. Das Abblasen sollte im Freien erfolgen. Beim Abblasen ist zu berücksichtigen, dass Wasserstoff sofort mit der Luft diffundiert und erst bei hohen Sättigungsraten nach oben steigt und sich aufkonzentriert ansammelt und verfängt.

Durch Wind kann das Gas/Luft Gemisch jedoch auch in andere Richtungen geweht werden. Aus diesem Grund muss zu möglichen Zündquellen wie Raucherplätzen, Hochspannungsleitungen, Ladestationen unter Berücksichtigung der Windstärke und der Windrichtung ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden. Auch muss das Fahrzeug so positioniert werden, dass der freiwerdende Wasserstoff nicht in Richtung der arbeitsausführenden Personen bläst.

Umliegende Gebäudeöffnungen müssen vor dem Abblasen ebenfalls beurteilt werden, um ein Eindringen von Wasserstoff und eine dortige Aufkonzentration zu verhindern. Das Abblasen sollte mit Hilfe eines Adapters, der an vorgeschriebenen Ventilen angebracht wird, erfolgen. Bei Abblasvorgängen im Freien, ist auf einen Blitzschutz zu achten, da das Abblasen mit einer erhöhten Vorrichtung meist auf dem Fahrzeugdach erfolgt.

Abbildung: Verbote

Abblasen von Wasserstoff

- Fahrzeug in den Abblasbereich stellen, absperren und Außenfläche kennzeichnen

- Fahrtschalter ,ON", alle Tankventile mittels Magnet Tester prüfen

- Dichtheit prüfen

- Fahrzeug und Abblaskamin mit Potenzialausgleich verbinden, ggf. Erdungsstab verwenden

- Prüfen, dass keine funkenbildende Arbeiten ausgeführt werden

- Fahrzeugschlüssel in Schlüsselbox deponieren

- Nichtbeteiligte Personen zum Verlassen des Gefahrenbereichs auffordern

- Zündquellen entfernen

- Batterie - Bordspannung-Minus trennen

- Prüfen, ob alle manuellen Tankventile offen sind

- Servicekupplung mit Abblaskamin verbinden. Prüfen, ob der Hahn an Servicekupplung geschlossen ist

- Tankventilsteuerung über Kabelbaum anschließen

- Tankventile über Tankventilsteuerung öffnen

- Hahn an Servicekupplung langsam öffnen

- Dichtheit Verbindungen und Servicekupplung prüfen

- Abblasen beim geforderten Druck durch Schließen des Hahns an Servicekupplung beenden

- Tankventile mittels Tankventilsteuerung schließen (Stellung 0)

Die Arbeiten an den Hochdruckkomponenten erfordern eine konzentrierte und systematische Vorgehensweise.

- Arbeiten mit Checklisten (z. B. Herstellervorgaben)

- Werkzeug und Infrastruktur vorbereiten

- Platz für Abblaskamin (Sicherheitsbereich)

- Fernhalten von Ablenkungen, u.a. nicht involvierten Personen

Vor dem Ablassen von Wasserstoff muss der Sicherheitsbereich eingehalten werden. Die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung (PSA) muss nach Vorgabe der Gefährdungsbeurteilung und der Herstellervorschriften eingehalten werden.

Wenn die Anschlüsse zum Abblasen am Fahrzeug angeschlossen sind, muss auch an den Anschlüssen der Abblasvorichtungen eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden. Hierzu muss das Anschlussventil kurz geöffnet und wieder verschlossen werden, um die Dichtheit an den Anschlüssen zu prüfen.

Am Beispiel zum Abblasen von Wasserstoff aus den Leitungen müssen die Tankventile manuell verschlossen werden. Dazu muss am Magnetventil an den Tankbehältern mit einem Magnetprüfer die Funktion überprüft werden.

Inertisierung des Wasserstoffsystem

Werden Arbeiten am Wasserstoffsystem durchgeführt, muss das System inertisiert werden, damit kein gefährliches, explosives Wasserstoff-Luft-Gemisch entstehen kann. Als Inertisierung wird das Hinzufügen von Inertstoffen als Gas (z.B. Stickstoff, Kohlenstoffdioxid, Edelgase, Wasserdampf) oder Pulver bezeichnet.

Ziel ist, das Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre zu verhindern.

Inertisierung des Leitungssystems mit Stickstoff:

- Alle manuellen Tankventile schließen

- Leitungssystem mit Absperrhahn an der Servicekupplung entlüften (0.5 bar)

- Füllkupplung des Stickstoffbündels mit Druckminderer verbinden

- Füllkupplung an Füllanschluss anschließen

- System mit Stickstoff auf 20 bar befüllen

- Druck stabilisieren lassen, 5 min

- Stickstoff auf 5 bar abblasen, Manometer nach Servicekupplung

- System mit Stickstoff auf 20 bar befüllen

- Druck stabilisieren lassen, 5 min

- Stickstoff auf 0 bar abblasen

- Leitungssystem ist nun entleert und inertisiert

- Fülleitung entfernen