Einleitung

Wasserstoff, abgekürzt mit dem Buchstaben H für Hydrogenium (lat. „Wasserbildner“), ist das chemische Element mit der geringsten Atommasse. Das Element Wasserstoff mit der Ordnungszahl 1 liegt nicht atomar vor, sondern als molekularer Wasserstoff H2. Der Großteil des auf der Erde vorkommenden Wasserstoffs ist jedoch in Wasser gebunden. Seit Jahren wird zwar Wasser bereits in gebirgigen und wassereichen Ländern zur Speicherung von sauberer Energie aus Wind und Sonne mit Hilfe von einfachen Pumpspeichern genutzt, um diese Energie auch bei Nacht und Windstille zur Verfügung stellen zu können, allerdings ortsgebunden. Um diese gespeicherte Energie transportabel und geographisch unabhängig zu machen, nimmt Wasserstoff als CO2-neutraler Energiespeicher eine wichtige Rolle ein. Denn zur Herstellung von Wasserstoff durch Aufspaltung von Wasser wird nur eine entsprechende Anlage und Energie benötigt. In Elektrolyseuren entsteht transportfähige Energie, die in Wasserstoff chemisch gebunden ist. Beim Wiederumwandeln der im Wasserstoff gespeicherten Energie durch Verbrennung mit Sauerstoff aus der Luft entstehen keine schädlichen Emissionen, wie z. B. CO2, sondern einfach nur Wasser. Außerdem enthält ein Kilogramm gasförmiger Wasserstoff ungefähr dreimal so viel Energie wie ein Kilogramm Erdöl.

Aus diesen Gründen spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle als Energieträger in der Zukunft.

Doch beim Umgang mit Wasserstoff spielen die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wasserstoffs sowie auch Sicherheitshinweise eine wichtige Rolle.

Physikalische Eigenschaften

Wasserstoff ist bei Raumtemperatur ein farb-, geruchloses und ungiftiges Gas. Da es das leichteste aller Gase ist, strömt es in der Atmosphäre sofort nach oben und verteilt sich sehr schnell. In Werkstätten sammelt sich austretender Wasserstoff somit unter der Raumdecke und muss zügig ohne wirksame Zündquellen abgeführt werden.

Auf Grund des geringen Molekülquerschnitts diffundiert Wasserstoff durch verschiedene Werkstoffe, z. B. Polyethylen, extrem leicht durch. Dadurch ergeben sich bei der Nutzung auch technische Probleme beim Transportieren, Lagern und Verarbeiten von Wasserstoff. Undichtigkeiten können z. B. nur durch Gassensoren oder Lecksuchsprays aufgespürt werden.

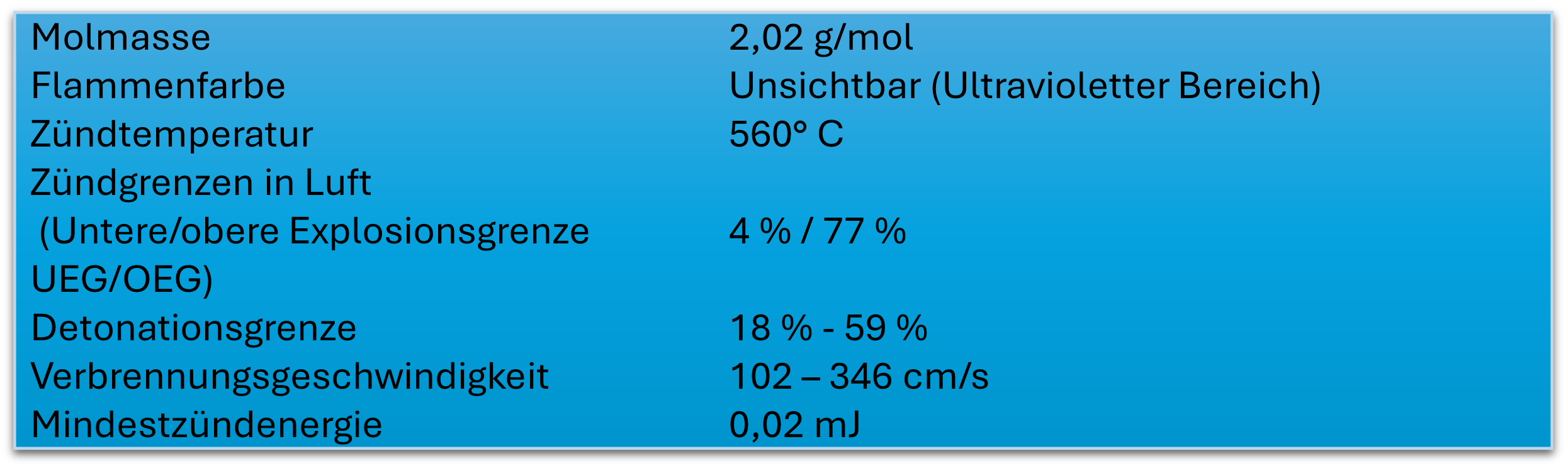

Abbildung: Wichtige physikalische Eigenschaften

Chemische Eigenschaften

Die Eigenschaft, dass Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Luft zu Wasser reagiert, bestimmt die meisten Anwendungszwecke. Wenn Wasserstoff mit einem Oxidationsmittel, z. B. Sauerstoff aus der Luft, gemischt und dann gezündet wird, kann die Verbrennung explosionsartig verlaufen. Findet diese noch in einem geschlossenen Raum statt, so kommt zur Hitzeentwicklung auch noch ein schneller Druckanstieg hinzu, der zerstörend wirken kann.

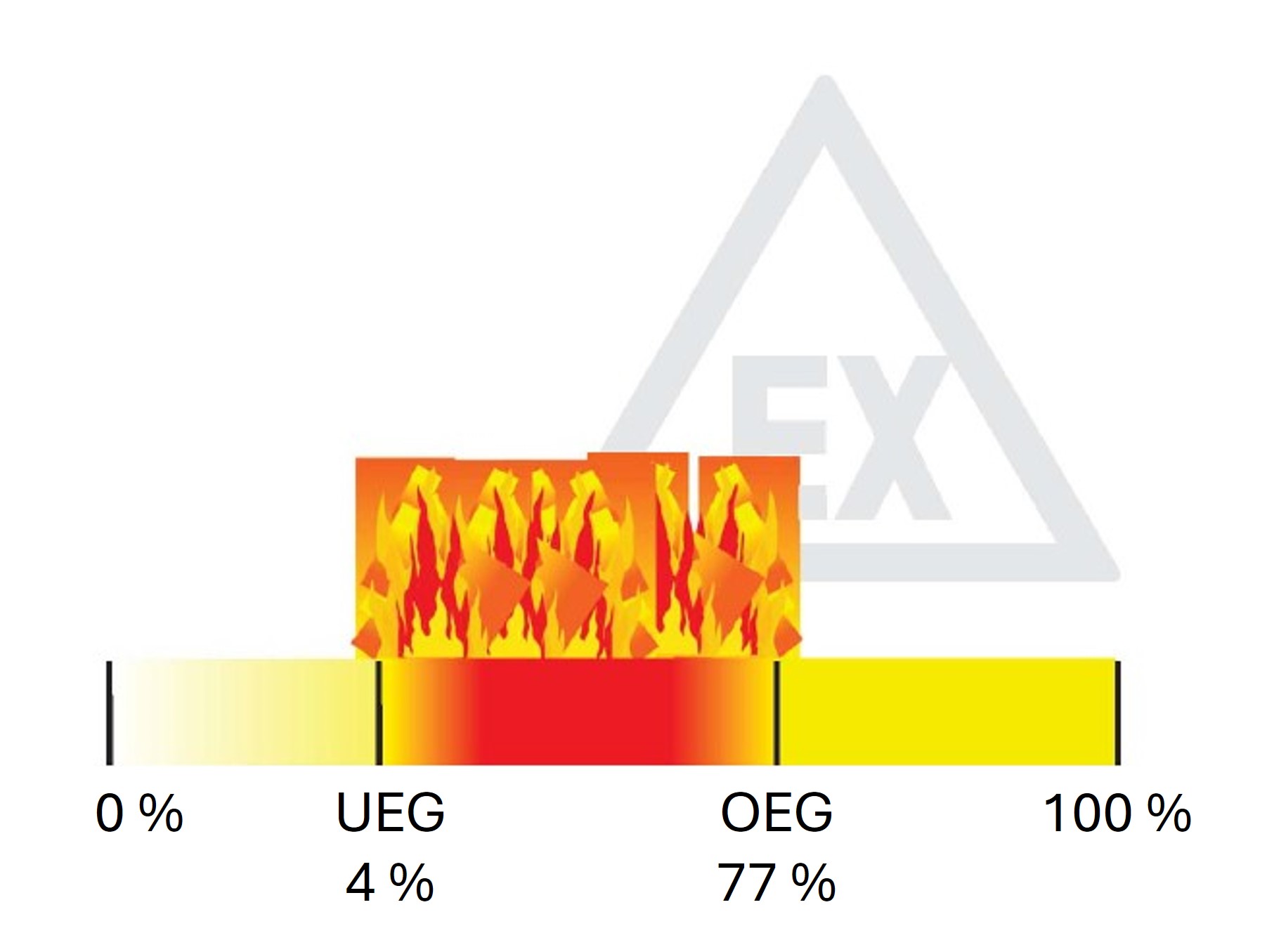

Der Konzentrationsbereich, in dem Wasserstoff mit Luft bei Normaldruck und -temperatur ein explosionsfähiges Gemisch bildet, ist extrem groß. Während bei Benzin die obere und untere Zündgrenze (UEG/OEG) in der Luft bei 0,6 und 8 Volumenprozent liegt, erstreckt sich der Bereich bei Wasserstoff auf ein viel größeres Intervall zwischen 4 und 77 Volumenprozent. Innerhalb dieser Zündgrenzen ist das Wasserstoff-Luftgemisch also generell zündfähig. Diese schnelle Verbrennung ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen, da sich die Flammenfarbe im ultravioletten Bereich befindet. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera kann diese jedoch auf Grund der Wärmeentwicklung sichtbar gemacht werden.

Produktion von Wasserstoff

Bei der Produktion von Wasserstoff wird dieser abhängig von seinem Herstellungsverfahren in unterschiedliche, farblich abgegrenzte Kategorien unterteilt.

Man unterscheidet bisher:

- grünen Wasserstoff

- grauen Wasserstoff

- blauen Wasserstoff

- türkisen Wasserstoff

Grüner Wasserstoff

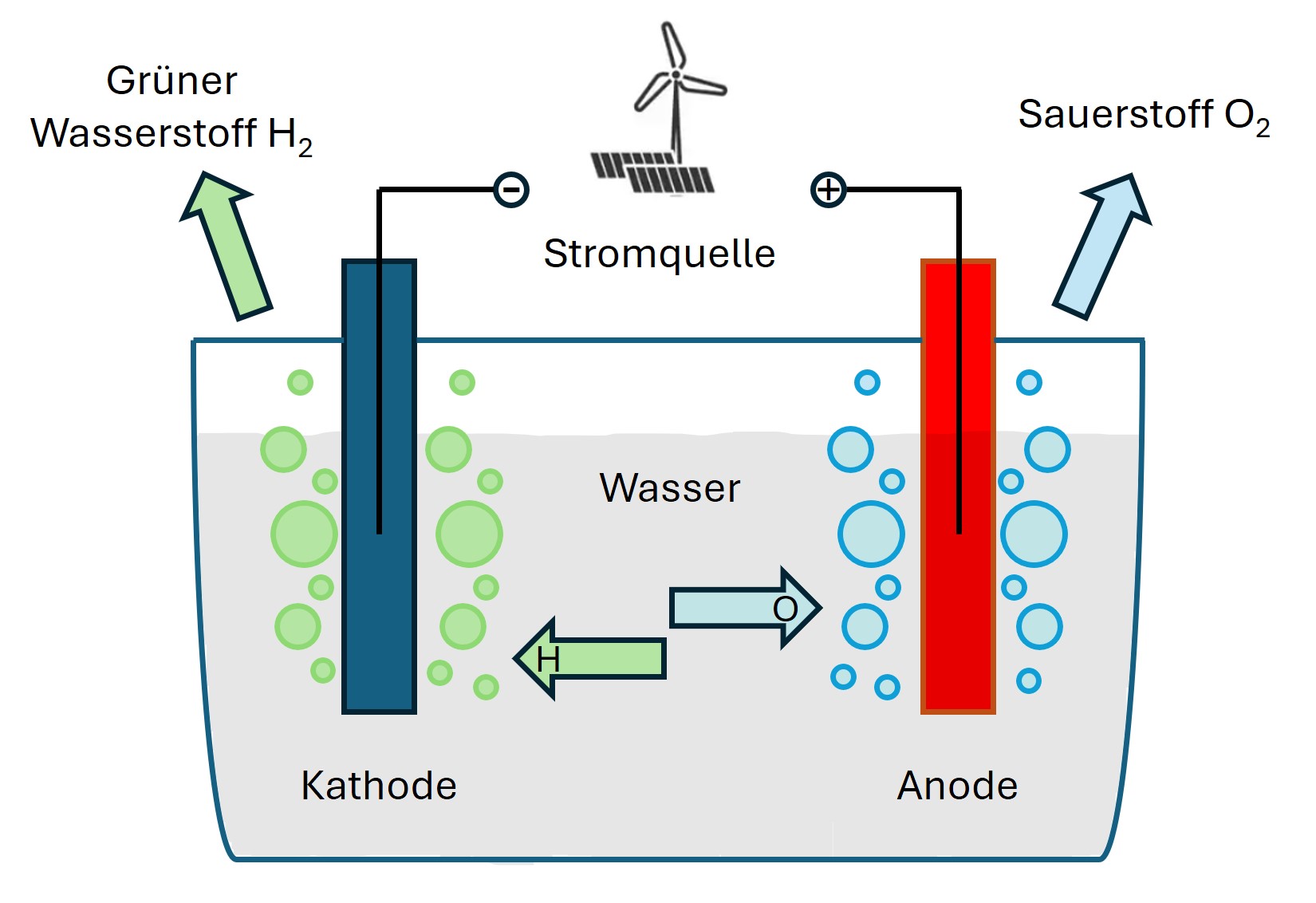

Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt. Der Strom für die Elektrolyse, unabhängig von der gewählten Elektrolysetechnologie, darf dabei ausschließlich aus erneuerbaren Energien (Windkraft, Wasserkraft, Sonnenenergie) produziert werden. Die Produktion des Wasserstoffs erfolgt dadurch CO2-frei, da der benötigte Strom zu 100 % aus erneuerbaren Quellen stammt.

Grauer Wasserstoff

Grauer Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdgas, Erdöl) gewonnen. Dabei wird z. B. Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und CO2 umgewandelt, sog. Dampfreformierung. Da das CO2 anschließend ungenutzt in die Atmosphäre abgegeben wird, verstärkt es jedoch den Treibhauseffekt. Bei der Produktion von einer Tonne Wasserstoff entsteht etwa 10 mal soviel CO2. Dieser Wasserstoff wird also nicht klimaneutral hergestellt.

Blauer Wasserstoff

Blauer Wasserstoff wird – wie grauer Wasserstoff – durch Abspaltung von Kohlenstoff aus den Kohlenwasserstoffen gewonnen. Der abgespaltene Kohlenstoff wird aufgefangen und in der Erde endgelagert. CO2 wird in alte Erdgaslager zurückgepumpt und nicht in die Atmosphäre geblasen. Der blaue Wasserstoff entstammt zwar fossilen Brennstoffen, führt aber zu keiner CO2-Erhöhung in der Atmosphäre. Blauer Wasserstoff ist eigentlich grauer Wasserstoff, wobei CO2 bei der Entstehung abgeschieden und gespeichert wird.

Türkiser Wasserstoff

Türkiser Wasserstoff wird aus Methan über thermische Spaltung (Methanpyrolyse) hergestellt. Es entsteht dadurch Wasserstoff und Kohlenstoff in fester Form, der gelagert und später wieder verwendet werden kann. Die Erzeugung des Wasserstoffs ist dann klimaneutral, wenn die dafür benötigte Energie aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Im Vergleich der verschiedenen Wasserstofferzeugungsverfahren wird rasch deutlich, dass dem grünen Wasserstoff auf Grund der CO2-Bilanz die Zukunft gehören wird.

Explosionsfähiges Gemisch und Zündquellen

Der Explosionsbereich ist der Bereich zwischen der unteren und der oberen Zündgrenze, in dem ein Gemisch von Gasen, Dämpfen, Stäuben oder Nebeln zusammen mit einem Oxidationsmittel ein zündfähiges Gemisch bilden kann. Um dieses Gemisch schnell verbrennen zu lassen, ist eine Zündquelle notwendig. Um eine Entzündung einer gefährlichen, explosionsfähigen Atmosphäre zu verhindern, ist es notwendig, alle möglichen auftretenden Zündquellen zu kennen und sicherzustellen, dass diese nicht wirksam werden können.

Durch folgende Zündquellen kann eine Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre ausgelöst werden:

- Heiße Oberflächen

- Flammen und heiße Gase

- Mechanisch erzeugte Funken

- Elektrische Anlagen

- Elektrische Ausgleichsströme

- Kathodischer Korrosionsschutz

- Statische Elektrizität

- Blitzschlag

- Elektromagnetische Wellen (Hochfrequenz)

Zur Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre ist die Zufuhr einer bestimmten Energie erforderlich. Diese Mindestzündenergie ist die kleinstmöglich umgesetzte Energie, die das entsprechende zündwillige Gemisch gerade noch entzündet. Beim Gemisch von Wasserstoff mit Luft beträgt diese Mindestzündenergie 0,02 mJ.

Im Werkstattbereich bedeutet dies, dass im Falle eines vorhandenen zündfähigen Wasserstoff-Luftgemisches die Werkstatt langsam verlassen werden soll. Werkzeuge, die gerade verwendet werden, dürfen dabei nicht abgelegt werden, um eine mögliche Zündquelle zu vermeiden.

Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung ist jedoch eine Unterscheidung zwischen einer Deflagration und einer Detonation zu treffen (siehe Abbildung 1).

Der umgangssprachlich genutzte Begriff Verpuffung ist wissenschaftlich nicht klar definiert. Mit ihm wird eine schwache Form der Deflagration beschrieben.